Une vision modulaire pour un jumeau numérique évolutif

La majorité des projets actuels de jumeaux numériques restent confinés à une logique de “proof of concept”. Ils concernent généralement un seul site, une maquette BIM enrichie ou une interface couplée à quelques capteurs. Ces dispositifs ont le mérite de démontrer le potentiel technologique, mais ils peinent à convaincre sur leur capacité à créer de la valeur à l’échelle d’un patrimoine immobilier complet.

Pour dépasser ce cap, il faut envisager le jumeau numérique non comme un produit fini, mais comme un écosystème vivant, appelé à évoluer au fil du temps et des besoins. Cette vision est au cœur de l’approche défendue par le Digital Twin Consortium : construire le jumeau numérique à partir de briques modulaires interopérables, capables de dialoguer entre elles tout en évoluant indépendamment.

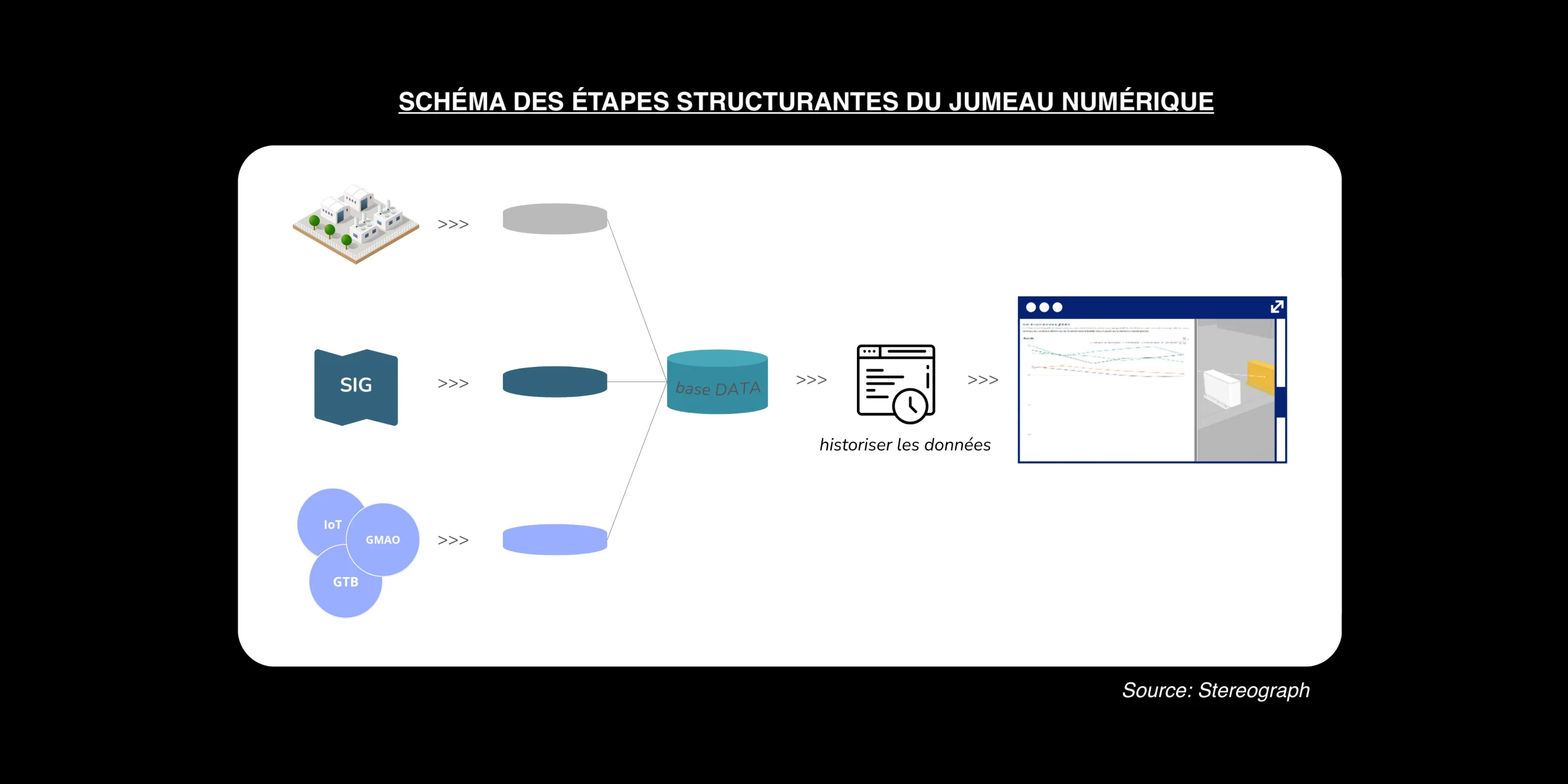

Ce type d’architecture repose sur plusieurs couches : un socle d’interopérabilité, souvent désigné sous le terme de Building Operating System, qui permet d’unifier des systèmes hétérogènes comme les GTB, capteurs IoT, GMAO, SIG, maquettes BIM ou plateformes métiers. À cela s’ajoutent des interfaces utilisateurs intelligentes, conçues pour simplifier la lecture des données, les relier à des cas d’usage concrets et les rendre activables : alertes, tableaux de bord, moteurs de règles, scénarios automatisés… Le tout doit rester aligné avec les processus métiers pour garantir une adoption fluide par les équipes opérationnelles.

Connecter, contextualiser, agir : les 3 piliers d’un jumeau numérique opérationnel

Un jumeau numérique n’est réellement utile que s’il permet de transformer des flux de données en actions concrètes. Pour cela, trois étapes clés structurent sa mise en œuvre : connecter les données, les contextualiser, puis agir en conséquence.

La première étape consiste à agréger les données existantes, souvent dispersées entre différents silos technologiques : GTB, IoT, maquettes BIM, applications métier… Il est essentiel d’assurer leur fiabilité, leur historisation, leur standardisation, afin de poser un socle de données robuste, sécurisé et pérenne. Cette agrégation permet de constituer une base unifiée à partir de laquelle les analyses et décisions pourront être menées.

La contextualisation est l’étape qui donne du sens aux données brutes. Une température de 25°C n’aura pas le même impact selon qu’on se trouve en hiver ou en été, dans une salle de réunion ou dans une salle serveur. C’est en croisant les données avec leur environnement (temps réel, usage des espaces, équipements présents, périodes de fonctionnement…) qu’on peut réellement les interpréter. C’est aussi cette étape qui permet d’identifier les écarts significatifs, de détecter les anomalies ou d’anticiper les dérives.

Enfin, la valeur du jumeau numérique se concrétise lorsque la donnée devient actionnable. Grâce à des algorithmes métiers, des scénarios automatisés ou des tableaux de bord intelligents, il est possible de générer des alertes ciblées, de recommander des actions préventives, de produire des rapports automatisés ou d’optimiser les interventions.

L’objectif est de transformer la donnée en décision opérationnelle, sans alourdir les processus métiers.

Du site au patrimoine : piloter l’immobilier à grande échelle

L’un des principaux freins à la massification des jumeaux numériques réside dans le changement d’échelle. Beaucoup d’organisations raisonnent encore site par site, alors que les enjeux de performance énergétique, de valorisation immobilière ou de gestion multi-actifs nécessitent une vision transverse et centralisée.

Passer à l’échelle d’un patrimoine implique de mettre en place une architecture unifiée, capable d’absorber la diversité des bâtiments et des systèmes existants. Cela suppose aussi une normalisation des données, des formats, des indicateurs, pour permettre des analyses comparatives entre sites, la priorisation des investissements ou l’arbitrage budgétaire.

Une gouvernance adaptée est également clé. Le jumeau numérique devient un outil de convergence entre les directions techniques, immobilières, énergétiques et IT.

Un jumeau numérique bien structuré devient alors un outil de dialogue entre métiers, un support de planification stratégique et un levier de performance collective.

Feuille de route : structurer progressivement un jumeau numérique de patrimoine

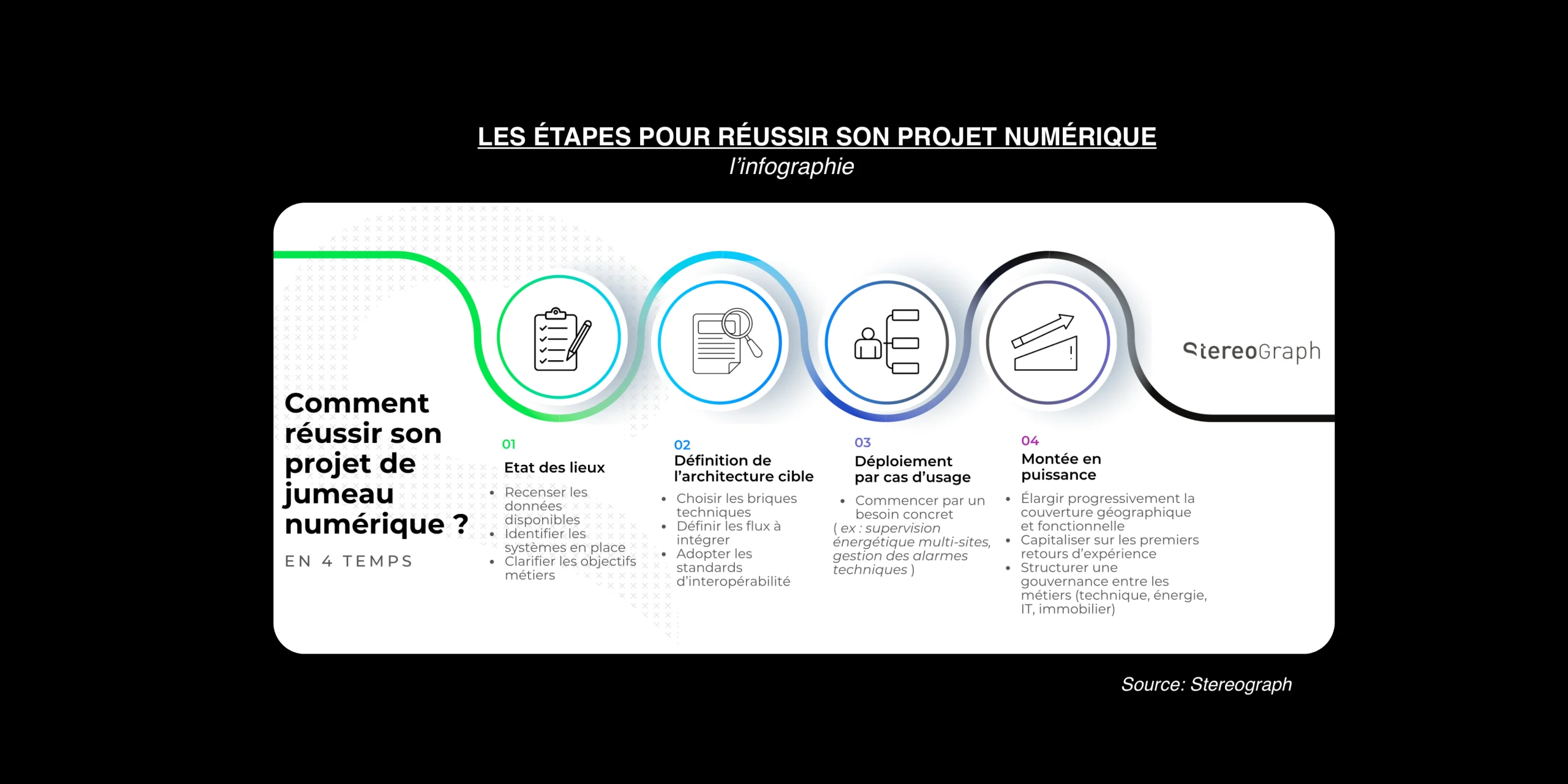

Pour réussir le passage à l’échelle, il est recommandé d’adopter une démarche progressive, articulée en quatre grandes étapes.

La première consiste à poser les fondations : identifier les enjeux prioritaires, cartographier les systèmes déjà en place, choisir un ou deux cas d’usage à forte valeur ajoutée pour initier la démarche. Ce cadrage permet de concentrer les efforts sur un périmètre réaliste, tout en anticipant l’élargissement futur.

La seconde étape vise à connecter les données : mettre en place un socle d’interopérabilité (type BOS), consolider les flux issus des différents outils (GTB, IoT, BIM, GMAO…), assurer leur fiabilité, leur sécurité et leur traçabilité. Cette infrastructure technique est essentielle pour garantir la pérennité du dispositif.

La troisième phase est celle de la mise en œuvre des cas d’usage. Il s’agit ici de créer des tableaux de bord métier, de mettre en place des indicateurs décisionnels, d’automatiser certaines alertes ou recommandations. L’objectif est de générer des résultats tangibles, utilisables rapidement, et de démontrer la valeur du jumeau numérique dans les opérations du quotidien.

Enfin, la dernière étape consiste à monter en échelle : étendre progressivement le périmètre à d’autres sites, harmoniser les méthodes, diffuser les bonnes pratiques et instaurer une gouvernance transverse. Cette phase permet de passer d’un projet pilote à une stratégie de gestion patrimoniale digitale à l’échelle de l’entreprise.

Un levier stratégique pour le patrimoine immobilier

Dans un contexte marqué par la transition énergétique, la digitalisation des bâtiments, l’évolution réglementaire et la nécessité de maîtriser les coûts, le jumeau numérique devient un outil de pilotage stratégique incontournable pour les gestionnaires de patrimoine immobilier.

Pensé à l’échelle d’un portefeuille d’actifs, il devient un support d’analyse, de planification et de communication. Il facilite la concertation entre les métiers, accélère la prise de décision, alimente les stratégies d’optimisation (technique, énergétique, financière) et permet d’anticiper les besoins futurs.

L’approche modulaire proposée par le Digital Twin Consortium pose un cadre clair, mais c’est dans la mise en œuvre concrète, au plus près des métiers, que le jumeau numérique prend toute sa valeur.

Ce n’est pas un outil de plus : c’est une nouvelle manière de penser, de gérer et de faire évoluer le patrimoine immobilier.